突然車のバッテリーが上がってしまったら......その時点で運転ができなくなってしまい、身動きがとれなくなってしまいます。

そんな困った事態にならないためにも、バッテリーが上がったときにどう対処すれば良いか、あらかじめ知っておくことが大切です。

ここでは、ガソリン車のバッテリーが上がってしまったときの症状から、その原因、対処法、予防法まで幅広くご紹介します。

- 目次

-

1.バッテリー上がりの前兆

バッテリーの役割

バッテリーは、ヘッドライトやブレーキランプ、エアコンやカーナビなど、自動車の中にあるさまざまな電子機器に電力を供給している装置です。バッテリーによって動いている電子機器の中には、エンジンを始動する際に使用する「セルモーター(スターターモーター)」も含まれています。

そのため、バッテリーが上がる=セルモーターを動かすことができず、エンジンを始動することができません。バッテリーは自動車に欠かすことのできない装置と言えます。

こんな症状が出たらバッテリー上がりに注意!

それでは、どんな症状が出たら注意が必要なのでしょうか?バッテリー上がりが起こりそうになると、バッテリー電圧の低下により以下のような特定の症状が現れることがあります。

- ライトが暗い

- エンジンがかかりにくい

- アイドリングストップしない

- パワーウィンドウの開閉が遅い

すぐにバッテリー上がりに陥るとは限りませんが、車にこれらの症状が確認されたら整備工場などで早めにバッテリーの状態をチェックしてもらいましょう。

2.バッテリーが上がる原因

バッテリーが上がるとは、何らかの理由でバッテリーに蓄えられた電気が減少し、エンジンがかからなくなってしまった状態をいいます。

バッテリー上がりを起こす原因は、車の整備不良の他、以下のようなケースが挙げられます。

- ヘッドライトを点けたままエンジンを切る

- 半ドアで室内灯が点灯していた

- エンジンをかけずにエアコンおよび送風を使っていた

- ほとんど運転せず放置していたため自然放電した

- バッテリーが古くなった

- ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用していた

バッテリー上がりの原因の多くは、バッテリー電力を消費する機器のつけっぱなしです。車は機器を一切使用せずともわずかに電力を消費しているうえ、バッテリー自体も自然放電するため、日頃から車を走らせて充電しなければ電圧が徐々に低下し、ゆくゆくはバッテリー上がりを引き起こします。

また、バッテリーも経年劣化するため定期的な交換が必要です。3年前後を使用したバッテリーは劣化し蓄えられる電力が少なくなっているため、バッテリー上がりを起こしやすくなります。

3.バッテリーが上がってしまった時の症状

バッテリーが上がると特定の症状が現れます。以下のような症状が現れたらバッテリー上がりを疑いましょう。

エンジンがかからない

普段はエンジンをスタートさせるとき、「キュルキュルキュル」というセルモーターの音がしてエンジンがかかります。しかし、バッテリーが上がってしまうと、モーターへ供給する電力が少なくなりセルモーターが動かなくなるのでエンジンはかからなくなります。

ライト・ランプが点かない

車のドアを開けると、自動で室内灯が点く仕組みになっていますが、これはバッテリーの電気を使っています。そのため、バッテリーが上がっていると電気が点きません。また、ヘッドライトやウインカーも同様に点かないことになります。

なお、室内灯は常時点灯、常時消灯、ドア連動に切り替えできます。常時消灯の場合は、バッテリーが正常でも室内灯は点きません。

電装品が動かない

運転席にあるメーター類やパワーウィンドウ、パワーシート、ラジオ、オーディオなど車内のすべての電気製品が動かなくなります。また、完全にバッテリーが上がると、リモコンキーも作動しなくなるのでドアを開けられなくなる恐れもあります。

バッテリー上がりに似た症状

エンジンがかからないからといって、バッテリー上がりが原因と断言はできません。エンジンの始動トラブルの中にはバッテリー上がりに似た症状もあります。

セルモーターの故障

室内灯やメーター類などの電装品は正常に動くけれど、セルモーターが作動せずエンジンがかからない場合、セルモーター自体が故障している可能性があります。

ガス欠

燃料タンクが空になるとエンジンはかからないので、バッテリーが上がったときと似た症状になります。ガス欠の場合、バッテリーは生きているのでメーターや室内灯、セルモーターなどは正常に動作します。キュルキュルキュルとセルモーターが動くにもかかわらずエンジンがかからない場合は、ガス欠の可能性が高いでしょう。

シフトポジションの不具合

メーターやランプなどが正常に点灯してバッテリーは問題ないのに、エンジンキーをひねるかエンジンスイッチを押してもセルモーターが動かずエンジンがかからないときは、シフトレバーが正常にパーキング(P)に入っていないのが原因である可能性があります。改めてブレーキを踏み直し、シフトレバーをパーキングにしたうえでキーをひねるかボタンを押すとエンジンがかかります。

ステアリングロック

エンジンキーもしくはエンジンスイッチを押してもまったく反応がなく、ハンドルを左右に回そうとするとロックされ何かに当たっている感覚がある場合、盗難防止のためにステアリングを固定する機能である「ステアリングロック」がかかっている可能性があります。シフトレバーがパーキングに入っていることを確認して、ハンドルを左右どちらかに回したままキーをひねるかスイッチを押すと、ロックが外れてエンジンをかけられるようになります。

4.バッテリーが上がった時、やってはいけないこと

バッテリー上がりに際して間違った行動をしてしまうと、事故やさらなる故障など、より大きなトラブルにつながる恐れがあります。以下、バッテリーが上がったときにやってはいけないことを解説します。

無理に自分で対処しようとする

バッテリー上がりの正しい対処方法がわからないときは、無理に自分で対処しないことが大切です。車の電装系に触れると感電の危険があります。また、バッテリー上がりの基本的な対処方法の1つにジャンプスタートが挙げられるものの、配線をつなぐ場所や手順を間違えると別の箇所が故障する場合もあります。バッテリーが上がってしまったら、理由や対処法がわからない場合は無理をせず、後述するバッテリーが上がってしまったときの対処法を参考に対処しましょう。

何度もエンジンスタートを試す

セルモーターの動作時は大量の電力を消費するため、エンジンスタートを試みるほどエンジンがかかりづらい状態に陥ります。一般的なバッテリーは、一定電圧まで下がるとたとえ新品でも急激に劣化を起こし、バッテリー交換が必要になります。過度なセルモーターの使用は、バッテリーの劣化を著しく促進させるため、数度始動を試してエンジンがかかる気配がなければ、それ以上のエンジンスタートは諦めましょう。

長時間放置する

バッテリー上がりを起こした状態で長時間放置することも厳禁です。電圧が低下した状態から自然放電によりさらに電圧が低下するため、時間経過と共にバッテリーの劣化が進行します。劣化が進んだバッテリーは絶対的な蓄電量が減り、充電しても完全に元の状態に戻ることはありません。同時に、その状態だと再びバッテリー上がりを起こしやすくなっているため、速やかなバッテリー交換が必要になります。

5.バッテリーが上がってしまったときの対処法

バッテリーが上がってしまった場合の対処法を解説します。出先でバッテリー上がりを起こした際に取れる復旧の手段は主に以下の3つです。適切な対応が取れるよう、日頃から準備をしておきましょう。

ロードサービスを呼ぶ

バッテリー上がりに対処できない場合はJAFや加入している保険会社のロードサービスに連絡をしましょう。料金や細かなサービス内容は利用するロードサービスにより異なるものの、電話やメールで場所を伝えれば30分から1時間程度で現地まで駆けつけてバッテリー上がりに対処※してくれます。ロードサービスの連絡先を登録したうえで、携帯電話が使えない場合に備えて、連絡先を書いたメモも車内に常備しておきましょう。

※交通事情や気象状況により、サービスカーの到着に時間がかかる場合や、サービスカーが運行できずロードサービスを提供できない場合があります。(離島については、ロードアシスタンス対象外となる地域があります。

ジャンプスターターを使う

ジャンプスターターと呼ばれるエンジン始動に対応した小型バッテリーの用意があれば、救援車がいなくても自力でバッテリー上がりから復旧できます。ジャンプスターターは安価なものは数千円程度で購入できます。

ジャンピングスタート

ジャンピングスタートとは、バッテリー上がりを起こした車と他車のバッテリーをブースターケーブルでつなぎ、必要な電力を分けてもらうことでエンジンを始動させる方法です。乗っている車に応じた許容電流値のケーブルであれば、1,000円〜2,000円程度の安価なもので構いません。ジャンピングスタートの方法は以下で詳しく解説します。

- おとなの自動車保険ならロードサービスも充実

-

全国約9,200か所(2022年12月時点)の拠点から

おとなの自動車保険の

24時間・365日対応「ロードアシスタンス Web手配サービス」で

知らない場所でのトラブルも安心

ロードアシスタンス特約(ロードサービス)とは※ロードアシスタンス特約は「おとなの自動車保険」に付帯する特約であり、

新規加入をご検討中の方

本特約を単独で加入することはできません。

まずは簡単シミュレーション

6.ジャンピングスタート前に準備するもの

ジャンピングスタートをするときに準備するものは以下の通りです。

救援車(正常な他の車)

救援車は故障車と同じ電圧である必要があります。一般的な自動車には12V車と24V車がありますので、車のマニュアルを見て確認しましょう。また、ハイブリッド車は、救援時に流れる電流によって電気回路が故障してしまうおそれがあります。このため、救援車として使用することはできません。なお、ガソリン車がハイブリッド車の救援車になることはできます。

ブースターケーブル

ブースターケーブルは、2台の車のバッテリーをつなぐためのケーブルです。バッテリーのプラス端子をつなぐ赤いケーブルと、マイナス端子をつなぐ黒いケーブルの2本セットになっています。ケーブルの先端は洗濯バサミの形で、端子をしっかりつかめるようにワニ口のクリップになっています。車種によってケーブルの種類が異なりますので、確認してから用意しましょう。ブースターケーブルはホームセンターやカー用品店、インターネット通販などで購入できます。

ゴム手袋

ジャンピングスタートをするときは、感電防止のため、ゴム手袋をつけて作業しましょう。

7.ジャンピングスタートの手順

ジャンピングスタートは手順を間違えると故障の原因になります。次の手順で進めましょう。

- ブースターケーブルの点検

ケーブルの断線、被膜やクリップの破損など異常がないか点検します。 - 車を近づける

故障車と救援車のバッテリーの位置を確認し、作業しやすく安全な場所に2台の車を近づけて停めます。両者のボンネットも開けておきます。 - エンジンキーをオフにする

故障車と救援車のエンジンキーをオフにし、ヘッドライトやルームランプ、エアコンなどのスイッチがオフになっていることを確認。オフにしておくことで、電気が流れた際に故障を引き起こさないようにします。 - バッテリーをつなぐ

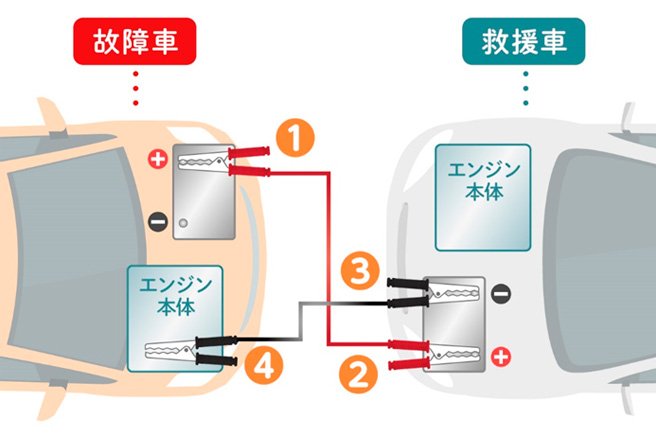

故障車と救援車のバッテリーをブースターケーブルでつなぎます。つなぐ順番は基本的には下記の流れです。順番やつなぐ場所を間違えると、火花が飛び散ったりバッテリーが破損したりするなど非常に危険です。バッテリーの位置やつなぎ方は車種によって異なることがありますので、車のマニュアルを見てしっかり確認しましょう。

<バッテリーをつなぐ手順>

(1)赤のケーブルを上がったバッテリーのプラス端子につなぐ

(2)赤のケーブルの反対側を救援車のバッテリーのプラス端子につなぐ

(3)黒のケーブルを救援車のマイナス端子につなぐ

(4)黒のケーブルの反対側をバッテリーが上がった車の金属部分(エンジンンやフレームなど)につなぐ。

- 救援車のエンジンをかける

救援車のみエンジンをかけ、アクセルを踏んでエンジン回転数を1,500~2,000回転ほどに高く保ったまま5分ほど待ちます。故障車のバッテリーが少し充電されます。このとき、救援車がAT車ならパーキング、MT車ならニュートラルに入れて、必ずサイドブレーキをかけてください。 - 故障車のエンジンをかける

次に、故障車のエンジンをかけて始動すればジャンピングスタート成功です。 - ブースターケーブルを外す

つないだときと逆の順番でケーブルを外していきます。

8.ジャンピングスタートはあくまでも臨時対応

ジャンピングスタートはバッテリー上がりの基本対処法ではあるものの、救援車がいなければできません。ジャンプスターターも、本体に十分な電力が蓄えられていなければ必要なときに使えません。また前述したように、どちらの作業も感電や故障などの危険が伴うため、ジャンピングスタートやジャンプスターターはあくまで臨時対応と考えましょう。

バッテリー上がりへの対処は、専門家が現場まで復旧に駆けつけてくれるロードサービスの利用が便利です。

バッテリー上がりを専門家に対応してもらうときの相場

ロードサービスにも種類があり、それぞれサービス内容や費用、利用条件などが異なります。各ロードサービスを利用した際の費用相場について解説します。

民間のロードサービスの場合

JAFをはじめとする民間のロードサービスの多くは会員制を採用しており、2,000〜4,000円の年会費を支払うことで、バッテリー上がりなどの軽微なトラブルを無償で救援してくれます。会員でない場合も対応してくれますが、バッテリー上がりの救援は一般道だと13,000~15,000円程度、高速道路だと21,000~25,000円程度の費用がかかります。

自動車保険に付帯できるロードアシスタント特約(ロードサービス)の場合

自動車保険にロードアシスタント特約(ロードサービス)を付帯している場合は、バッテリー上がりのような軽微なトラブルは、高速道路料金や部品代などの実費が発生しない限り救援の費用がかかりません。また、利用しても翌年の等級などに影響しません。ただし、1回あたりの救援に費用上限が設けられている場合や、作業内容によっては使用できる回数に制限が設けられている場合もあるため、確認しておきましょう。

カー用品店の場合

カー用品店でもロードサービスを実施している場合があり、民間のロードサービスとほぼ同じようにトラブルに際して対処してくれます。年会費も民間ロードサービスと同じ2,000円〜4,000円程度です。

- おとなの自動車保険ならロードサービスも充実

-

全国約9,200か所(2022年12月時点)の拠点から

おとなの自動車保険の

24時間・365日対応「ロードアシスタンス Web手配サービス」で

知らない場所でのトラブルも安心

ロードアシスタンス特約(ロードサービス)とは※ロードアシスタンス特約は「おとなの自動車保険」に付帯する特約であり、

新規加入をご検討中の方

本特約を単独で加入することはできません。

まずは簡単シミュレーション

9.バッテリー上がり復旧後の注意点

ロードサービスやジャンピングスタートなどでエンジンが始動できたからといっても安心はできません。バッテリー上がりからの復旧直後はバッテリー電圧が低いままであるため、エンジンが停止してしまえば再びエンジンがかからない状態に陥ります。バッテリー上がりから復旧した後は、可能な限り電装品を使わずに30分から1時間ほど走行し、バッテリーが十分に充電できるまでエンジンを停止しないようにしましょう。

エンジンが始動できないほどの電圧低下を起こすと、バッテリーはそれにより確実に劣化します。1度でもバッテリー上がりを起こしたら、新品のバッテリーであってもディーラーや整備工場などの専門店で状態をチェックしてもらうようにしましょう。また、寿命を迎えてしまったバッテリーは交換が必要です。

バッテリー交換のタイミングや手順はこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

10.バッテリー上がりを防ぐための対策

バッテリーの特性を知り定期的な点検やメンテナンスをおこなうことが、バッテリー上がりを防ぐコツです。ここではバッテリー上がりを防ぐための対策法を解説します。

定期的に走行・アイドリングする

車はエンジンを動かすことでバッテリーに充電をしているので、走ることによって充電されてバッテリー上がりを防止できます。何もしない状態でもバッテリーからは自然放電されているため、車を走らせる頻度が低いと充電されず、上がってしまいます。車を走らせないまでも、定期的に30分程度エンジンをかければ充電されるので、バッテリー上がりの防止策になります。

定期的にバッテリー交換する

バッテリーは消耗品なので交換が必要です。2~4年程度で寿命になると言われていますが、環境や使い方によって大きく差が生じます。

バッテリーが上がってから交換することになると、ジャンピングスタートのための救援車のお願いをしたり、ロードサービスに来てもらったりすることになって、手間やコストがかかります。バッテリーを定期的に交換すれば、そういった手間や負担も避けられます。

充電器で充電

定期的にエンジンをかけてバッテリーに充電するのが一般的ですが、専用の充電器を使って充電すれば、バッテリー上がりを予防することもできます。

11.電気自動車、プラグインハイブリッドカーのバッテリーが上がったら?

電気自動車やプラグインハイブリッドカーには、駆動用バッテリーと補機用バッテリーの2種類が搭載されています。上がったバッテリーが補機用ならジャンプスターターやジャンピングスタートなどをおこない、自分で対処することが可能です。

しかし、電気モーターを駆動させる駆動用バッテリーは電圧が非常に高く危険なため、一般の方は点検や整備を行えないことになっています。駆動用バッテリーが上がった場合は、必ずロードサービスなどに依頼しましょう。

12.監修コメント

数千円で購入できるリチウムイオン電池タイプのジャンプスターターは、冬の寒冷地では使えないことがあります。高温な車内に置いていると発火する恐れがあるため、特に夏場は保管場所に注意する必要があります。

コンデンサータイプのジャンプスターターはやや高価ですが、真冬の北海道でも使用できるといわれるほど耐寒性に優れています。充電をしておく必要がなく、保管中の発火リスクもないので便利です。

ただ、車のバッテリーが完全に放電した状態では使えなかったり、蓄電に時間がかかったりすることがあるなど、コンデンサータイプにもデメリットがあります。ジャンプスターターを購入する際は、想定される使用環境に合わせて選ぶとよいでしょう。