自動車教習所で行う運転適性検査は、ドライバーが自分の性格を知るために行うものです。教習所によって「警察庁方式K型」と「OD式安全テスト」の2種類が用いられ、検査内容が若干異なります。

それぞれの運転適性検査を受ける際の注意点や、検査結果が悪かった場合について解説します。

- 目次

-

1.運転適性検査とは

自動車教習所で行われる運転適性検査は、その名の通り運転の適性度を測るための検査で、教習所に入って最初に行うテストです。その目的は、運転操作に対する速さや正確さ、運転傾向や癖など、自分では気づきにくい部分を客観的な視点で確認することにあります。同時に、自動車教習所での学習方針や、安全運転のために気をつけるべき点などを確認するための検査でもあります。

2.運転適性検査の種類と内容

多くの自動車教習所では、「警察庁方式K型」と「OD式安全テスト」のどちらかの運転適性検査法が用いられます。それぞれ検査内容や結果は異なりますが、検査法に優劣はありません。検査時間自体はどちらも30分程度であり、説明などを含めても1時限以内に終わります。

警察庁方式K型

「警察庁方式運転適性検査K型」は、1970年前後から主に公安委員会指定の教習所で用いられている実績ある検査です。運転時の動作の速さや正確さ、判断力や衝動性などを測定する6項目のマークシート式テストと、検査員が読み上げた問題に対して、「はい」「いいえ」の2択で答える心理分析テストの合計7項目によって運転適性を検査します。

OD式安全テスト

「OD式安全テスト」は民間企業で開発された運転適性検査です。こちらも1967年から全国の自動車教習所で広く実施され、高い評価を受けています。検査内容は警察庁方式K型と同様、「はい」「いいえ」の2択で解答するマークシート式です。「運動機能」「健康度・成熟度」「性格特性」「運転マナー」の4つの観点から、運転適性度と安全運転度を検査します。

3.運転適性検査でわかる結果

では、それぞれの検査を受けることによりどういった結果が導き出されるのでしょか。

警察庁方式K型

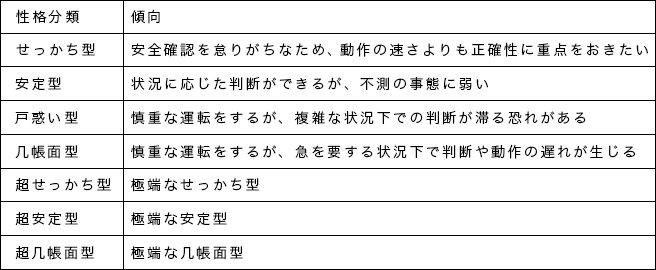

警察庁方式K型では、11個の検査項目から性格傾向を割り出します。それらの評価をもとに7タイプの性格分類に当てはめることで、運転傾向や運転に対するアドバイスを提示します。

OD式安全テスト

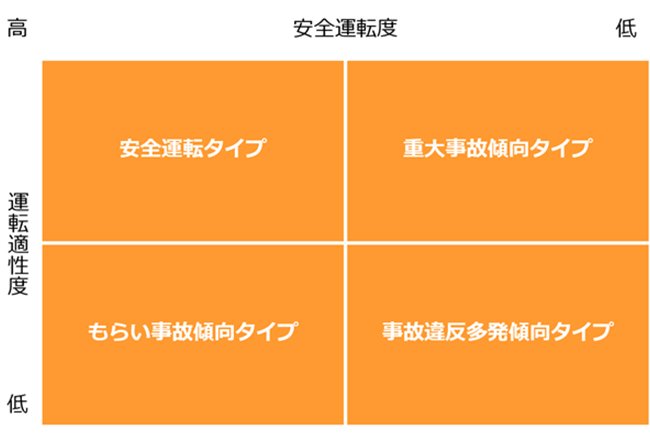

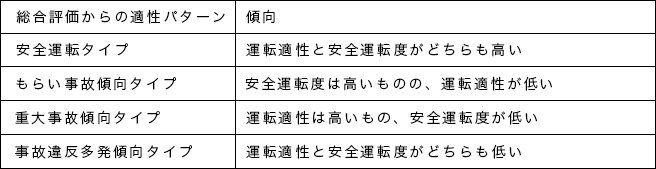

OD式安全テストは、「運動機能」「健康度・成熟度」「性格特性」「運転マナー」の4つの観点から検査を行い、検査領域ごとの全16項目を評価します。それをもとに運転適性度と安全運転度それぞれを5段階で算出するとともに、4タイプの適性パターンに分類することで運転傾向を割り出します。

4.運転適性検査の結果が悪いとどうなる?

運転適性検査は試験ではないため、結果に優劣はなく、検査の結果が悪かったとしても免許が取得できなくなるようなことは基本的にありません。あくまで自分の運転傾向を知るためのものです。検査結果は2〜3日後に知らされ、今後の教習の進め方についてのアドバイスがもらえます。

5.運転適性検査を受けるときの注意点

運転適性検査は普段意識しない自分の内面を知るための検査ですので、正直に解答することが大切です。スピードが求められる問題もありますが、それも日常的な動作速度や正確性を判断するものであり、決して難しい内容ではありません。気負わず臨みましょう。

なお、解答の順番や訂正方法を間違えると正しい結果が出ませんので注意が必要です。また、聞き取り問題もあるため、聞き逃しにも注意しましょう。

6.監修者(株式会社 日本交通事故鑑識研究所)コメント

「警察庁方式K型」と「OD式安全テスト」はどちらも高い信頼と実績があるテストです。これらの適性検査の結果によって、交通事故における人為的ミスと個々人の認知能力や意識との関連性を知ることができます。つまり運転適性検査とは、自分の欠点をあらかじめ知っておくことで交通事故を未然に防ぐ「弱点克服法」とも言えるものなのです。

運転適性検査の結果は加齢や生活環境に応じて変化すると考えられているため、すでに運転免許を取得している方にとっても、運転を見直すための有効な手段となります。現在はインターネット上で簡易的な運転適性検査を受けることもできるので、ぜひ取り組んでみてください。

監修:株式会社 日本交通事故鑑識研究所