自賠責保険とは、すべての自動車に加入が義務づけられている保険です。

これは交通事故の被害者の救済を目的としており、事故を起こしてしまった側の経済的負担を補填するために、事故の被害者のケガ・後遺障害・死亡した場合の賠償を担っています。これには被害者の車両が破損した場合の補償や、事故を起こした本人や同乗者の損害への補償などは含まれていません。

本記事では、自賠責保険についての基礎知識をわかりやすく解説します。

- 目次

-

1. 自賠責保険とは

自賠責保険は「自動車損害賠償責任保険」の略称で、すべての自動車やバイク(二輪車・原動機付自転車)に法律によって加入が義務づけられている強制保険です。交通事故の被害者を救済することを目的としているため、被害者がケガをしたり死亡した場合の損害を補償する仕組みになっています。

また、2023年7月から法改正で特定小型原動機付き自転車(電動キックボード)については免許が不要になるものの、自賠責保険の加入は義務づけられています。

自賠責保険は加入義務がある強制保険

自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」に基づき、交通事故による被害者の救済を目的とし、バイク(二輪自動車)や原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務づけられているため、期限切れや未加入のまま走行をした場合は法律で罰せられます。

交通事故が起きた際、特に人身事故の被害者はケガによる通院や休業、重篤な場合は後遺障害など多くの損害を被ります。そのため加害者側は被害者への賠償が多額になる可能性が高く、経済的負担を余儀なくされます。

そこで自賠責保険を加入義務がある強制保険とすることで、加害者が被害者に対して負う損害賠償を補償し、保険金の支払いを通じて被害者を救済する仕組みとなっているのです。

自賠責保険に未加入で運転するのは法律違反

自動車損害賠償保障法には、自賠責保険に関わるさまざまな罰則規定が設けられています。

自賠責保険は法律で定められている強制保険なので、期限切れや未加入で一般道を走行することが認められていません。自賠責保険の期限が切れていたり、未加入のまま公道を運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。さらに、違反点数6点が付加されて免許停止処分となります。

自賠責保険の契約期間中であったとしても、自賠責保険証明書を携行せずに運転した場合、30万円以下の罰金処分が科されるので注意しましょう。

このように、自賠責保険はすべての自動車が加入することが法律で義務づけられています。規定に反した場合、罰則が科されることを忘れないようにしましょう。

2. 自賠責保険の保険金について

それでは実際、人身事故において自賠責保険で補償される金額はどのくらいなのでしょうか。自賠責保険の保険金については、国が定めている支払限度額に基づいて支払われる仕組みになっています。

自賠責保険は、被害者1名あたり、以下のように支払限度額が設定されています。

| 損害の状況 | 損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) |

|---|---|---|

| 傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |

| 後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 障害の程度により神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護のとき:最高4,000万円 随時介護のとき:最高3,000万円 上記以外の場合、後遺障害の程度により 第1級 :最高3,000万円~ 第14級:最高75万円 |

| 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |

| 死亡するまでの傷害による損害 | (傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円 |

上記に基づき、損害の度合いに応じて保険金が支払われます。

3. 自賠責保険の保険料はどのくらい?

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するといった社会保障的な性質を持つ保険制度です。そのため保険料は毎年1月に金融庁が開催する「自動車損害賠償責任保険審議会」によって、料金を改定するかなどの話し合いを行ったうえで取り決められます。

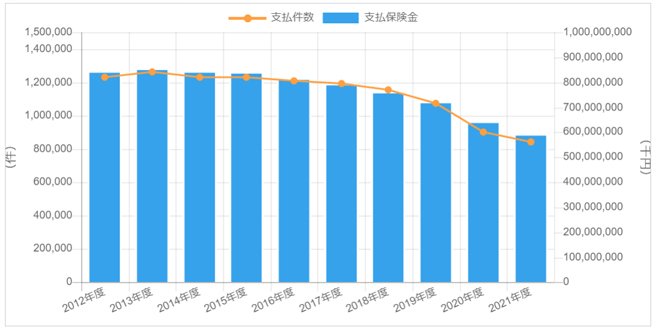

なお、2023年4月1日から自賠責保険料は平均で11.4%の引き下げが行われました。これは昨今の生活様式の変化や、自動車の安全技術の向上により交通事故が減少し、保険金の支払額が減少している社会的背景が反映されていると考えられます。

- 参考

- 損害保険料率算出機構

自賠責保険の保険料の決まり方

自賠責保険の保険料は、交通事故の損害調査などを担う損害保険料率算出機構によって算出され、国の審議を経て決定されます。

自賠責保険の目的は被害者救済であり、営利ではありません。そのため、利益や損失を出さないように運営されており、交通事故の発生件数や保険金の支払い状況から自賠責保険の収支を予測し、最適な保険料が算出されます。

自賠責保険の保険料例

先述の通り、2023年4月1日から自賠責保険料は、平均で11.4%の引き下げが行われました。

2023年4月時点、主な車種における本土用(沖縄県や離島地域以外)の自賠責保険の保険料例は以下の通りです。

| 車種/保険期間 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 自家用乗用自動車 | 24,190 | 23,690 | 18,160 | 17,650 | 12,010 | 11,500 |

| 軽自動車 (検査対象) |

24,010 | 23,520 | 18,040 | 17,540 | 11,950 | 11,440 |

| 小型二輪自動車 (250cc超) |

10,630 | 10,490 | 8,910 | 8,760 | 7,150 | 7,010 |

(円)

| 車種/保険期間 | 60ヶ月 | 48ヶ月 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 |

|---|---|---|---|---|---|

| 原動機付自転車 (125cc以下) |

13,310 | 11,760 | 10,170 | 8,560 | 6,910 |

(円)

車両の種類や保険期間はこの表に記載されている以外にも細かく分類されているほか、沖縄県や離島など一部地域においては保険料が異なります。

4. 自賠責保険と任意保険(自動車保険)との違い

自動車に関する保険には、自賠責保険の他に任意保険(自動車保険)が挙げられます。この2つの違いはどこにあるのでしょうか。

ここでは自賠責保険と任意保険(自動車保険)について、加入の必要性や補償の違いなどを紹介します。

任意保険(自動車保険)加入の必要性

自賠責保険は、強制保険と呼ばれる通り法律によってすべての自動車に加入が義務づけられています。

自動車であっても、バイク(二輪自動車)や原動機付自転車(原付)であっても、車両を所有すると同時に加入することが義務づけられており、加入していなければ公道を走ることができません。

一方、保険会社が取り扱う任意保険(自動車保険)の加入は義務ではなく、加入するかどうかは車両の所有者または運転者が必要に応じて判断します。

このように任意保険(自動車保険)の契約は強制ではありませんが、次から説明する通り自賠責保険は補償範囲や支払われる保険金額が十分でない場合があるため、自動車を運転する場合には任意保険(自動車保険)にも加入することが一般的となっています。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険は交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合の「被害者の身体に対する損害賠償」のみに限定されます。

そのため補償対象は交通事故の被害者が被ったケガ(傷害)による損害、後遺障害による損害、死亡による損害の3つです。また1回の交通事故で複数人の被害者がいた場合には、全員が補償対象となります。

自賠責保険の補償内容

自賠責保険の保険金は先述の通り、被害者1名あたり支払限度額が設定されています。被害者が後遺障害を受けた場合は最高4,000万円、死亡した場合には最高3,000万円など、損害によって金額が異なります。

しかしながら、3,000万円や4,000万円という金額は交通事故の損害賠償額としては決して十分な金額と言えません。

事故の状況や規模にもよりますが、加害者が数億円の賠償義務を負うことも珍しくなく、不足分は自身で補填することになります。また、運転者自身が受けた損害には治療費だけでなく休業補償も出ないため、自賠責保険だけでは事故にまつわる様々な経済的負担を補填することができません。

以上のことからも、自賠責保険で不足することが予想される補償は、任意保険(自動車保険)でカバーすることが望ましいでしょう。

任意保険(自動車保険)の補償範囲や内容

任意保険(自動車保険)には自賠責保険と異なる様々な補償が用意されています。

例えば加害者となった場合、運転者である自身や同乗者に生じた傷害の補償(運転者・同乗者補償)や、事故で破損した自身の車両への補償(車両保険)、被害者の車両損害への補償やガードレールなど公共物の破損への補償(対物賠償補償)など、自賠責保険で補いきれない損害をカバーすることが可能です。

| 相手への補償 | 自身への補償 | |||

|---|---|---|---|---|

| 死傷 | 車両・物損 | 死傷 | 車両 | |

| 自賠責保険 | 傷害:最高120万円 後遺障害:最高4,000万円 死亡:最高3,000万円 |

補償されない | 補償されない | 補償されない |

| 任意保険 (自動車保険) |

対人賠償あり | 対物賠償あり | 人身傷害 搭乗者傷害など 補償あり |

車両保険 補償あり |

また、任意保険(自動車保険)の補償範囲や保険金額は契約者自身がある程度自由に決められる場合があります。

任意保険(自動車保険)の加入は自由に選択できるものの、自賠責保険でカバーしきれない損害を補償することもできるため、多くの方が加入しています。

5. 自賠責保険の契約期間

自賠責保険は最短期間1ヶ月単位で契約できます。しかし、車検を通すには自賠責保険への加入が必須であることから、車検の有効期間に合わせて保険期間を決めるのが一般的です。

車検の有効期間は車種によって異なります。例えば一般的な自家用乗用車の場合、新車購入時の初回検査のみ有効期間が3年で、以降は2年ごとに更新を迎える仕組みです。したがって、新車購入から3年経過後、以降は2年ごとに自賠責保険を更新する必要があります。

しかし、整備不良などで検査に想定外の時間がかかるなどすれば、車検完了前に自賠責保険の期間が過ぎてしまうリスクがあります。

車検は自賠責保険の契約がある状態でなければ受けることができないため、2年1ヶ月(25ヶ月)や3年1ヶ月(37ヶ月)など、自賠責保険は車検期間より1ヶ月長めに契約するのが一般的とされています。

6. 自賠責保険に関するQ&A

最後に、自賠責保険についてよくある質問をまとめます。

自賠責保険が切れたまま事故にあったら?

自賠責保険が切れた状態で交通事故にあった場合、被害者に対する損害賠償はすべて加害者の自己負担となります。

任意保険(自動車保険)に加入していたとしても、支払われるのは自賠責保険の限度額を超えた部分のみです。例えば、被害者が死亡して賠償額が5,000万円と決まった場合、任意保険(自動車保険)からは自賠責保険の限度額3,000万円を除いた2,000万円しか支払われず、残りは加害者が負担することになります。

また、自賠責保険に期限切れや未加入の状態で自動車を運転することは法律違反に問われるため、上述の通り1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに、違反点数6点の重い罰則を科されます。

自賠責保険の更新方法は?

自賠責保険は、自動車の販売店舗や修理工場、損害保険会社などで加入・更新できます。車検証と現在の自賠責保険証明書を用意しておきましょう。

また、軽二輪や原動機付自転車(原付)といった車検証のない車種については、加入・更新といった手続きが郵便局やコンビニ、インターネットからも行えます。現在の自賠責保険証明書のほか、車検証に代わる書類として軽二輪は軽自動車届出済証、原動機付自転車(原付)は標識交付証明書の提出が必要となります。

自賠責保険証明書を紛失したら?

自賠責保険証明書を運転中に携行していない場合、法律違反になります。紛失が発覚したらすみやかに再交付の手続きを行いましょう。

証明書の再交付は契約者本人による手続きが必要です。保険証明書再交付申請書、契約者印、契約者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を準備して、自賠責保険の引受会社に連絡します。

第三者から譲渡された自動車など、特殊な事情で引受会社がどうしてもわからないときには、自賠責保険を扱う会社に、引受会社かどうかの確認を取らなければなりません。自賠責保険の取り扱い会社は損保協会HPに掲載されています。

事故発生時の連絡先は?

交通事故が発生したときの自賠責保険の連絡先は、保険の引受会社です。ただし、任意保険(自動車保険)に加入している場合は、任意保険(自動車保険)の引受会社で自賠責保険に関わる手続きも一括して行われます。

事故が発生した際はけが人の救護に努め、警察への連絡と合わせて引受保険会社にも連絡を行うようにしましょう。

7. 監修コメント

販売店などで車を購入する場合はあまり気にする必要はありませんが、個人間売買や譲渡でナンバープレートがついた車を取得するときは特に注意が必要です。車検や自賠責保険の保険期間が残っていても、単に車を譲り受けただけでは、保険契約の権利や義務は譲受人に移らないからです。車を譲り受けたときは自賠責保険の有無を必ず確認し、速やかに手続きを行なってください。引っ越しなどで自賠責保険証明書の記載事項に相違が生じたときも、必ず変更手続きを行いましょう。

保険を選ぶなら「おとなの自動車保険」

- 納得の保険料

- 保険料は平均21,943円節約※1

- 豊富な割引プラン

- 新規なら最大13,600円割引、継続でも最大10,600円割引※2

- 安心の事故対応

- ALSOK隊員が事故現場をサポート※3

- 大手損害保険会社(4社)から変更し、変更前の保険会社との比較で安くなった保険料を具体的な金額でお答えいただいた1,126人の平均です。(当社 既契約者アンケート/2024年1月実施、有効回答者数28,973人)

- 最大13,600円割引とは、ネット割+早割50日を適用した額です。ネット割は新規は13,000円、継続は10,000円となります。将来の割引は変更になることがあります。

分割払の場合、ネット割は新規は年間12,960円、継続は年間9,960円となります。そのため、最大割引額(ネット割+早割50日適用)は、新規は年間13,560円、継続は年間10,560円となります。 - 山間部や島しょ部、高速道路などかけつけサービスを提供できない場所や、一部サービス内容が限定的となる場合があります。また、交通事情、気象条件等によりサービスの提供ができない場合があります。