注意深く自動車を運転したとしても交通事故にあうリスクをゼロにすることはできません。

不幸にも事故にあった場合、人命救助を第一にして適切に対処することが大切です。パニックになって事故現場から離れてはいけません。本記事では、万が一交通事故にあってしまったときの対応に不安を感じる方に向けて、対処する際の流れを徹底解説します。

- 目次

-

1.事故にあった際の対処方法や保険金の支払いを受けるまでの流れ

自動車の運転中に事故にあった際は、以下の流れで対処を進めましょう。

- 負傷者の確認・救助

- 車を安全な場所に移動させ、二次災害防止のための措置を講じる

- 警察に連絡する

- 証拠保全や相手方の身元確認

- 過失の有無に関係なく、加害者側・被害者側の双方が保険会社に連絡

- 示談交渉

- 示談締結

- 保険金などの受け取り

各段階について詳しく説明します。

①負傷者の確認・救助

ポイントは「何よりも人命救助を優先すること」です。

まずは負傷者がいないかを確認してください。ケガをしている人がいたら、119番に電話して救急車を呼んだうえで、血が出ていないか、意識や呼吸があるかなど負傷者の状況を確認し適切な処置を取りましょう。

また、周囲の人に呼び掛けて、医療従事者がいる場合は手助けをしてもらいましょう。応急手当をしている場合は、救急隊員が到着するまで続けてください。

②車を安全な場所に移動させ、二次災害防止のための措置を講じる

ポイントは「二次災害を防ぐために迅速に行動すること」です。

事故の拡大(二次災害)を防止するため、迅速に車両を路肩など安全な場所に移動させましょう。高速道路の場合、後続車の追突など重大事故につながりかねないので、後続の自動車から見える場所に三角表示板などの停止表示器材を設置・表示してください。

なお、高速道路などで故障、その他の理由により自動車が運転できない状態で停止しているときには、その旨を外部に向けて表示することが道路交通法でも義務付けられています。怠った場合は「故障車両表示義務違反」で反則点数1点となるので注意しましょう。

ちなみに、三角表示板は車の標準装備に含まれていないため、あらかじめ購入する必要があります。

③警察に連絡する

ポイントは「保険会社よりも警察への連絡を優先すること」です。

人命救助や二次災害防止措置が終わったら、110番に電話しましょう。事件と事故の種別を聞かれますので、「事故」と伝えてください。保険会社への連絡は、その後で問題ありません。

なお、事故の大小にかかわらず、必ず警察に連絡してください。

④証拠保全や相手方の身元確認

ポイントは「その場では損害賠償についての話をしないこと」です。

110番に電話をしたら、警察が到着するまで証拠保全をしつつ、免許証などで相手方の身元(氏名、住所、電話番号)や、車両情報(車名、車両の色・登録番号)、双方のケガの有無・程度(同乗者含む)を確認しましょう。証拠を残すため、相手の許可を得たうえでスマートフォンのカメラで写真や動画を撮影することも検討してください。

また、道路形態(十字路、T字路など)、道路の幅、信号機の有無・色、標識の有無、走行速度、停止位置、車両の接触箇所、損傷の程度・箇所などもチェックしましょう。警察が調査を行いますが、ご自身でも把握しておくことをおすすめします。

なお、ドライブレコーダーを搭載していた場合は、映像が記録されている媒体(SDカードなど)を大切に保管してください。また、当事者以外に目撃者がいる場合は、氏名や連絡先を教えてもらいましょう。

事故現場では当事者間で具体的な損賠賠償についての話をせず、後日落ち着いた状態で交渉しましょう。「元通りにする旨の口約束をする」「念書を書く」といった言動は、「賠償の約束をした」と受け取られ、トラブルのもとになるので避けてください。

⑤過失の有無に関係なく、加害者・被害者の双方が保険会社に連絡

ポイントは「被害者側であっても、契約している保険会社に連絡すること」です。

事故現場での対応が落ち着いたら、過失の有無・割合に関わらず、加害者側と被害者側の双方が契約している保険会社に連絡しましょう。

ちなみに、「おとなの自動車保険」では「もらい事故相談サービス」を用意しています。相手に100%の責任がある「もらい事故」(ご自身に過失がないため、保険会社が交渉を代行できない)にあった場合でも、相手方と交渉する際のアドバイス・サポートを行っていますので、連絡するようにしましょう。

もらい事故の場合は、保険会社は弁護士法に違反してしまうため示談交渉を行うことはできませんが、弁護士であれば代理交渉が可能です。「弁護士費用特約」をご契約していれば万が一のリスクに備えることができます。

⑥示談交渉

ポイントは「分からない点があったら、遠慮なく質問すること」です。

示談とは、損害賠償に関する解決方法の1つで、裁判によらず賠償額などを当事者間で交渉して決める和解契約のことです。

保険会社と契約している場合、当事者双方・修理工場・病院などに対して調査(ヒアリングなど)を実施したうえ、責任割合や賠償金額などの交渉を行います。

示談交渉では、日常生活で触れる機会が少ない難解な法律用語が出てくるケースがあります。分からない点がある場合は遠慮なく質問しましょう。

⑦示談締結

ポイントは「理解したうえで示談を締結すること」です。

通常は、互いの責任割合・賠償金額などについて合意が得られたら、以下に示す「示談書」や「免責証書」を作成し、当事者双方が1部ずつ保管することで示談が成立します。あとから変更できないので、内容を正しく把握し、納得したうえで示談を締結しましょう。

- 示談書:双方に過失がある物損事故で用いられることが多い

- 免責証書:人身事故や、責任割合が「100:0」の物損事故で用いられることが多い(加害者側が支払う損害賠償額を記載し、被害者側のみが署名・捺印する)

近年は、当事者双方の了解のもと、保険会社を通じて口頭で示談内容を確認し、双方の捺印のある示談書の作成を省略するケースが増えています。その場合は、示談内容を記載した書面が届くのでご確認ください。

⑧保険金の受け取り

ポイントは「保険金の額が正しいかどうかをチェックすること」です。

示談が締結されたら、賠償保険金が支払われます。示談書どおりの金額であることをご確認ください。支払われるまでの日数は保険会社や事故の内容によって異なるので、担当者に問い合わせましょう。

なお、保険会社の保険金支払義務は、保険金請求権が発生した日の翌日から3年を経過した時点で、時効によって消滅します。事故発生時の連絡も大切ですが、保険金の請求についても忘れずに行いましょう。

起算日(保険金請求権が発生した日)については、民法の一般原則によって判断されます。

2.事故にあった際の「責任割合(過失割合)」とは

ここまでの解説で、自動車事故にあった際の対処の流れを把握できたのではないでしょうか。

示談交渉のなかで自動車事故の賠償額が決定する際に重要になるのが、当事者双方の責任(過失)がどの程度の割合なのかを表す「責任割合」(または「過失割合」)という概念です。

「信号が変わるのを待つために停車している際に追突された」というケース(もらい事故)では、相手方の責任割合が100%であり、受けた損害の全額が賠償として認められます。

しかし、互いに動いている状況での交通事故では、双方に何らかの不注意があるケースが多いです。双方に過失がある場合、「損害の公平な分担」の観点から、一方の側に損害の全責任を負わせることが妥当とはいえません。

責任割合が発生すると、民法第722条の規定により、損害額から自身の責任割合に応じた金額が差し引かれる「過失相殺」が適用され、受けた損害の全額の賠償を受けられないことを覚えておきましょう。

責任割合(過失割合)・過失相殺の具体例

「歩行者と車が共に青信号で同方向に進もうとした場合」や「横断歩道を渡る歩行者に、左折する車が接触した場合」は、「歩行者の責任割合0%、車の責任割合100%」が基本です。

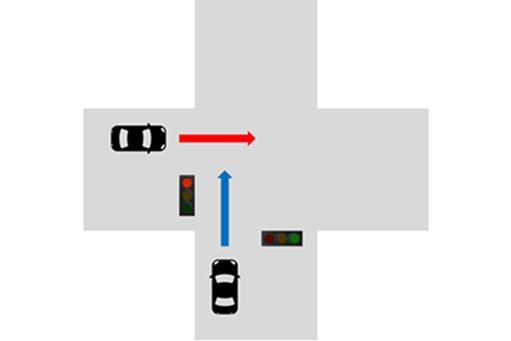

また、「青信号で直進した車と、赤信号を無視して直進した車が衝突した場合」は、「青信号直進車の責任割合0%、赤信号直進車の責任割合100%」となります。

この場合、責任割合0%の方が全額請求可能で、過失相殺は適用されません。

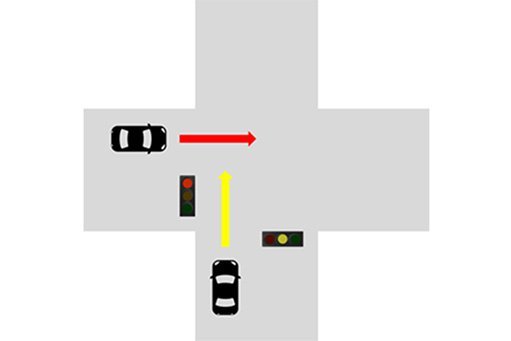

「黄色信号で直進した車と、赤信号を無視して直進した車の場合」は、「黄色信号直進車の責任割合20%、赤信号無視直進車の責任割合80%」となります。

これらはあくまでも一例です。交通事故は千差万別であり、一時停止の履行有無や合図の有無などさまざまな条件が考慮されるため、個々のケースで変わることにご注意ください。

3.事故にあったら落ち着いて対処しましょう

交通事故にあった際は、動揺することもあるはずですが、まずは人命救助を優先しましょう。また、二次災害防止のための措置を速やかにおこない、警察に連絡してください。

そして、証拠保全や相手方の身元確認をしてから、責任の有無・割合に関係なく、双方が契約している保険会社に連絡しましょう。なお、当事者間での話し合いは避け、交渉は保険会社の専門スタッフに任せましょう。

2020年に発生した交通事故件数(死亡・重傷・軽傷事故の総数)は約31万件です。誰もが事故にあう可能性があるので、万が一に備えて自動車保険に加入しておくことをおすすめします。

「おとなの自動車保険」では「もらい事故相談サービス」が用意されており、自身に責任がないケースでもアドバイス・サポートを受けられるので安心です。ぜひ申込みをご検討ください。

保険を選ぶなら「おとなの自動車保険」

- 納得の保険料

- 保険料は平均21,943円節約※1

- 豊富な割引プラン

- 新規なら最大13,600円割引、継続でも最大10,600円割引※2

- 安心の事故対応

- ALSOK隊員が事故現場をサポート※3

- 大手損害保険会社(4社)から変更し、変更前の保険会社との比較で安くなった保険料を具体的な金額でお答えいただいた1,126人の平均です。(当社 既契約者アンケート/2024年1月実施、有効回答者数28,973人)

- 最大13,600円割引とは、ネット割+早割50日を適用した額です。ネット割は新規は13,000円、継続は10,000円となります。

分割払の場合、ネット割は新規は年間12,960円、継続は年間9,960円となります。そのため、最大割引額(ネット割+早割50日適用)は、新規は年間13,560円、継続は年間10,560円となります。 - 山間部や島しょ部、高速道路などかけつけサービスを提供できない場所や、一部サービス内容が限定的となる場合があります。また、交通事情、気象条件等によりサービスの提供ができない場合があります。